富氢水行业乱象破局者:氢氧方舟的科技底线

被气泡遮蔽的行业真相

2025年消费者协会数据显示,富氢水市场投诉量两年翻了三倍,虚标浓度、水质隐患、伪科学营销成为三大顽疾。一位上海消费者曾花万元购入某品牌富氢水机,宣称“氢浓度1.6ppm,可延缓衰老”,实际检测却不足0.7ppm——这仅是行业乱象的冰山一角。

在这个“氢健康”概念席卷的时代,部分企业正利用信息差制造双重幻觉:一边将电解水冒出的气泡包装成“高浓度氢气”的视觉证据,另一边用“量子氢离子”“氢氧疗法”等伪科学词汇收割中老年群体。央视曾曝光某低价产品过滤层级仅5级,铅砷超标近5倍,长期饮用可能引发慢性中毒。当消费者捧着价格不菲的“神水”却喝下安全隐患时,行业的信任危机早已悄然爆发。

一场关于水的科技革命

面对乱象,氢氧方舟选择了一条少有人走的路:用工程思维重构一杯水的诞生。氢氧方舟水源经过22级过滤系统——这相当于将自来水反复穿越一片由活性炭、RO反渗透膜、紫外消杀组成的“净化森林”,最终浊度达到0.3NTU。

更关键的突破在于氢气稳定性难题。传统电解法产生的氢分子如同顽皮孩童,接触空气便快速逃逸。氢氧方舟采用的50纳米级气泡技术,相当于给每个氢分子穿上“宇航服”,使其在水中驻留时间延长至14小时。这一创新背后的原理,恰似用吸管喝珍珠奶茶时,小颗珍珠(纳米气泡)比大颗珍珠(普通气泡)更难从吸管中掉落。

自由基、苹果与氢的微观战争

要理解氢分子的价值,不妨切开一颗苹果观察褐变过程——这正是一场肉眼可见的自由基氧化战争。当苹果细胞破裂,酚类物质接触氧气产生自由基,如同微观世界里的“爆破小队”加速腐败。而浸泡在富氢水中的苹果片,褐变时间可延缓72小时以上,这正是氢分子选择性清除毒性自由基(如羟自由基)的直观证明。

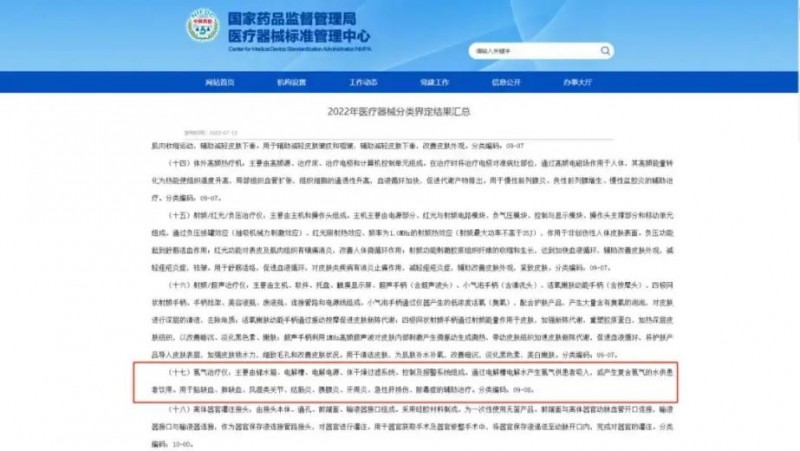

但科学界对氢的认知始终清醒:它能精准“拆除”最具破坏性的自由基,却不能替代药物。正如钟南山院士团队指出,氢气在代谢综合征、运动恢复等领域具备辅助价值,但宣称“抗癌”“抗衰老”已触碰科学底线。氢氧方舟在产品说明中明确标注“日均建议饮用量不超过2L”,这种克制背后是对医学伦理的敬畏。

从实验室到厨房的认知跃迁

要让科技真正普惠大众,需要打破“专业黑箱”。氢氧方舟将专业指标转化为“三看口诀”:看过滤层级(20级以上)、看浓度监测(实时数据可查)、看材料认证(医疗级电解槽)。

在上海某老年活动中心的科普课上,工程师用“水管锈垢”比喻体内自由基累积,用“纳米气泡”类比高压水枪清洁效果。当78岁的张阿姨第一次明白“氢不能治病,但能帮我减少细胞损伤”时,这场认知革命才真正完成了闭环。

重建行业生态的四个支点

破局者的使命不仅是技术突围,更要重塑规则:

1. 标准重构:推动建立A++级(≥1.2ppm)、A+级(≥0.8ppm)认证体系,让消费者选购有据可依;

2. 检测革命:联合第三方机构开通“全民送检通道”,违规产品72小时全网下架;

3. 教育基建:每年投入营收3%制作科普动画、社区实验套装,将自由基、抗氧化等概念融入生活场景;

4. 伦理公约:全行业禁用“治愈率”“成功率”话术,用临床数据代替营销故事。

当科技回归本质

行业的自我净化从来不是浪漫叙事。氢氧方舟技术总监曾坦言:“我们研发团队70%精力用在风险防控——比如为防止重金属析出,电解槽材料成本是行业均值的5倍。”这种近乎偏执的严谨,正回应了消费者最朴素的期待:喝进身体的每一滴水,都该经得起科学审视。

在这场泡沫与真相的较量中,真正的赢家终将是那些尊重规律的企业,以及学会用知识武装自己的消费者。当更多人开始用亚甲基蓝试剂自测氢浓度,当社区科普课座无虚席,我们便能看见行业重生的曙光——那不是某个品牌的胜利,而是科学理性对商业短视的超越。